从《震耳欲聋》看:现实题材如何击中文化消费的价值靶心

日期:2025-09-22 17:13:01 / 人气:75

当《阿凡达 3》以真实火焰营造沉浸感传递普世价值,《震耳欲聋》则通过檀健次饰演的律师李淇在良知与欲望间的挣扎,将镜头对准聋人反诈这一现实切口。两部影片虽类型迥异,却共同踩中文化消费的核心诉求 —— 而这种对现实价值的深度挖掘,恰是全智贤《暴风圈》这类功利性作品最缺失的品质,为文化创作提供了新的参照范本。

一、真实底色:创作诚意的现实注脚

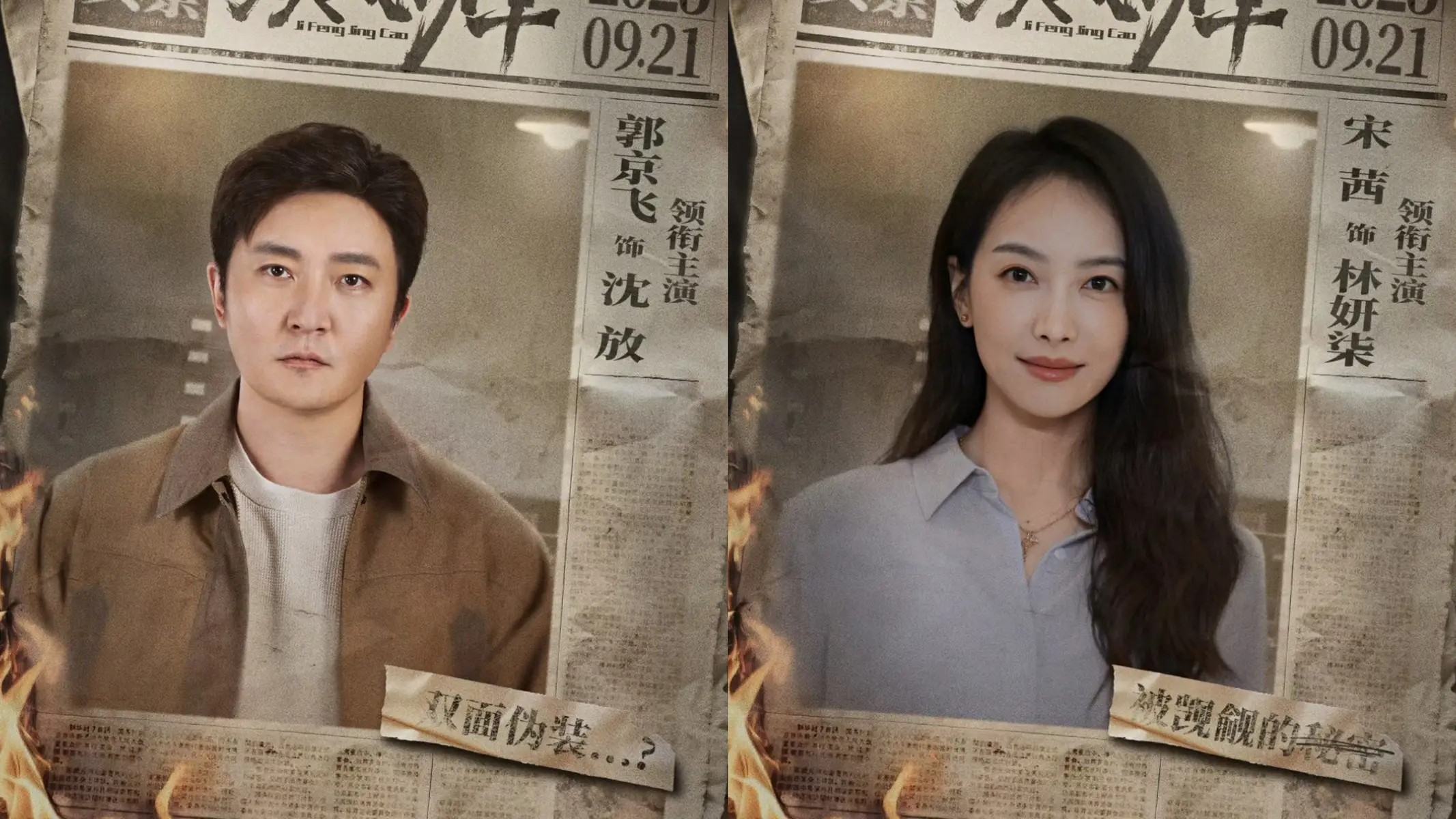

《震耳欲聋》取材自 CODA 律师张琪的真实从业经历,这种 “源于现实” 的创作根基,与《阿凡达 3》用真实火焰追求沉浸感的诚意如出一辙,只是将 “技术诚意” 转化为 “内容诚意”。剧照中,李淇与求助者张小蕊的 “噤声与求助”、与上位者金松峰的 “设局与博弈”,每一组关系都折射出现实中底层权益与资本欲望的碰撞 —— 聋人家庭背景赋予主角的身份羁绊,让 “灰度律师” 的挣扎更具可信度,也让反诈主题跳出说教,变得可感可触。

这种对真实的敬畏,正是文化消费的核心诉求之一。观众对 “真实” 的期待,本质是对 “被尊重” 的渴望 ——《阿凡达 3》用真实场景尊重观众的感官体验,《震耳欲聋》用真实故事尊重观众的情感认知,而《暴风圈》却用虚假隐喻冒犯观众的价值底线。当文化作品扎根现实土壤,以诚意还原生活肌理,自然能跨越审美差异,引发深层共鸣。

二、价值博弈:情感共鸣的核心锚点

剧照勾勒的 “良知与欲望博弈”,精准击中了当代人普遍的精神困境 —— 在现实压力下,如何坚守内心底线?这种价值冲突的刻画,让《震耳欲聋》超越了单纯的 “反诈题材”,成为探讨人性选择的载体。李淇从 “妄图名利双收” 到陷入复杂迷局的转变,恰似一面镜子,照见每个人在利益与良知间的摇摆,这种 “接地气” 的价值叩问,比《阿凡达 3》的普世价值更具现实穿透力。

这种价值表达的高明之处在于 “不站边” 的真实感:它没有将主角塑造成完美英雄,而是展现其灰度特质,这种复杂性让价值博弈更显张力。这与文化消费中 “拒绝悬浮说教,拥抱真实人性” 的趋势高度契合 —— 观众需要的不是标准答案,而是能代入自身经历的情感共鸣。反观《暴风圈》,用非黑即白的恶意叙事制造对立,恰恰违背了这种真实共鸣的创作逻辑,沦为价值挑衅。

三、类型创新:现实题材的市场破局密码

《震耳欲聋》将 “律政 + 反诈 + 残障群体关怀” 三类元素融合,在类型框架内注入现实温度,这种创新路径为文化产品的市场突围提供了借鉴。剧照中 “设局与博弈” 的悬疑感吸引寻求刺激的观众,而聋人家庭的情感线则打动注重人文关怀的群体,这种 “类型壳 + 现实核” 的组合,既保证了商业吸引力,又传递了正向价值,与《阿凡达 3》“技术壳 + 普世核” 的成功逻辑异曲同工。

从市场潜力来看,这类聚焦边缘群体与社会议题的作品,正成为文化消费的新增长点 —— 观众既渴望通过作品了解陌生群体的生存状态,也希望在故事中获得对社会的深度认知。《震耳欲聋》定档 10 月 4 日,恰逢国庆档观影高峰,其现实题材属性有望在娱乐性作品中形成差异化优势,正如《阿凡达 3》以技术创新领跑科幻赛道,优质现实题材作品同样能以价值深度赢得市场。

结语:现实质感与价值深度,文化消费的新引擎

《震耳欲聋》的剧照释出,与《阿凡达 3》的热度、全智贤事件的争议共同构成文化消费的三重镜像:《阿凡达 3》证明技术诚意与普世价值的全球吸引力,《震耳欲聋》彰显现实题材与人性深度的本土共鸣,而全智贤事件则警示价值失范的致命后果。三者共同指向一个结论:文化消费的竞争,早已进入 “价值 + 情感 + 诚意” 的综合比拼阶段。

对于创作者而言,《震耳欲聋》的启示在于:无需依赖猎奇或炫技,扎根现实土壤、挖掘人性深度、传递正向价值,同样能打造出兼具艺术品质与市场潜力的作品。当越来越多的作品如《震耳欲聋》般,用真实故事叩问人心、用价值博弈引发共鸣,文化消费市场必将迎来更健康、更具活力的发展生态 —— 毕竟,最能穿越周期的文化力量,永远源于对现实的敬畏与对人性的关怀。

作者:杏耀注册登录平台

新闻资讯 News

- 华策回应解散电影部门传闻:未来...02-26

- 王思聪未陪父亲过年,携两美女新...02-26

- 好莱坞著名演员罗伯特·卡拉定自...02-26

- 黄晓明恋情曝光!与美女穿情侣装...02-26